Behauptung

In einem Video sei ein „Drucker-Steak“ aus dem Labor zu sehen. Solches Fleisch sei krebserregend.

archive.isEinordnung

Ein Video von einem Steak soll belegen, dass „Drucker-Steaks“ aus dem Labor ohne entsprechende Kennzeichnung verkauft würden. Zwei Experten für kultiviertes Fleisch erklären, warum das nicht stimmen kann.

Faktensammlung

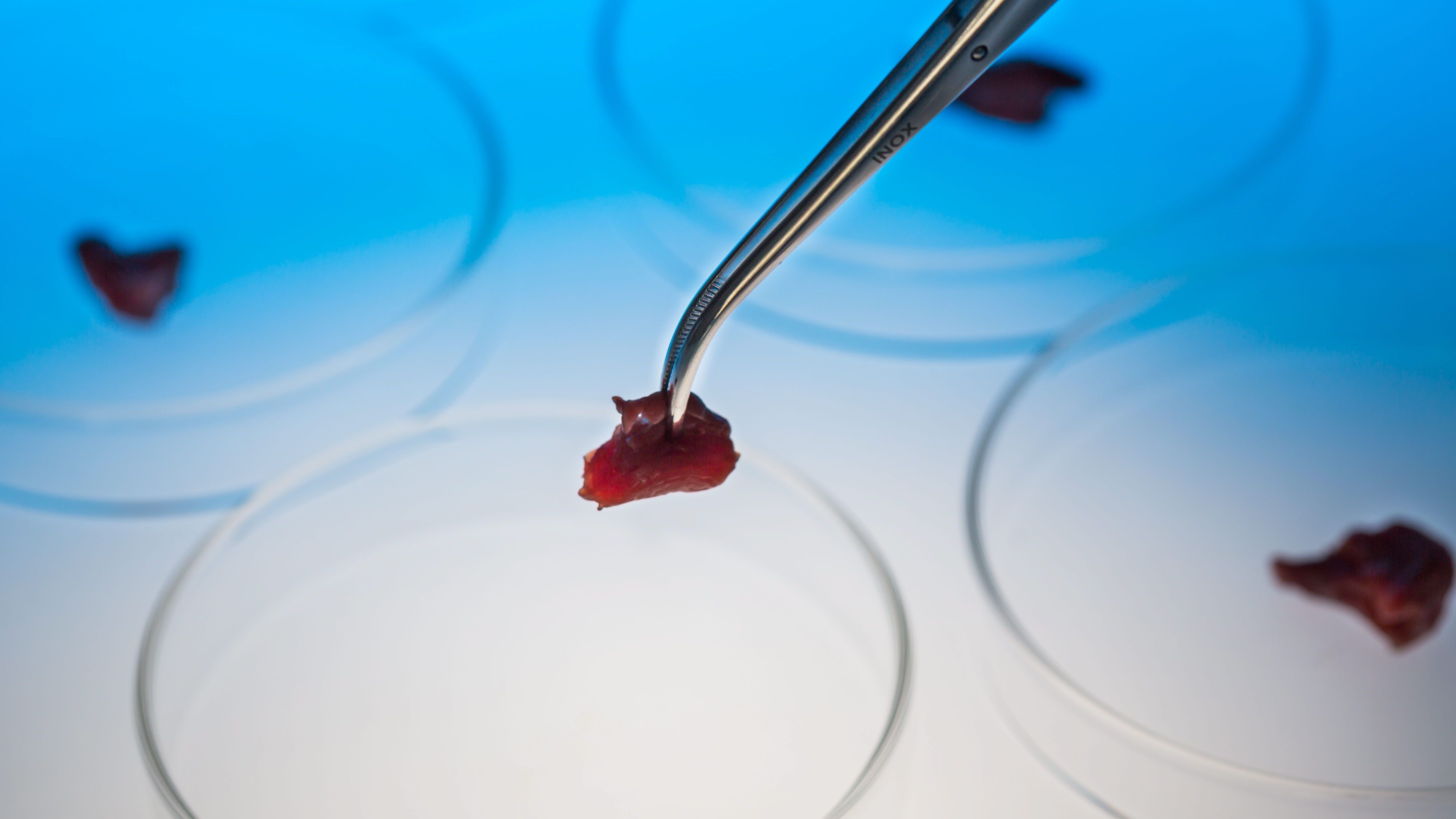

Im Video spricht eine Frau über ein Steak, das aus der Verpackung geholt wurde. Sie zieht einen Teil des Steaks auseinander, hält es nah an die Kamera, sodass die einzelnen Fasern zu sehen sind. Sie spricht Englisch und fragt, ob das Fleisch gedruckt wurde und seit wann man Fleisch so auseinanderziehen könne. Was außerdem auffällt: Sie hat einzelne Fasern des Fleisches auf der unteren Hälfte ihrer Handinnenfläche kleben, fasst das Steak im Video aber nur mit den Fingerspitzen an.

Das Faktenforum hat mit zwei Fachleuten über das Video auf Telegram gesprochen. Marius Henkel, Professor für Cellular Agriculture an der Technischen Universität München und forscht zu kultiviertem Fleisch. Er sagte uns, die Herstellung eines Steaks in einer Größe wie im Video sei rein technisch noch gar nicht möglich und auch viel zu teuer: „Ein Stück Fleisch in der Größenordnung kostet 100.000 Euro an Herstellungskosten“. In dem Video ist zu sehen, dass das Fleisch für 9,34 Dollar verkauft wurde. Dass Fleisch in dieser Größenordnung herzustellen aktuell sehr teuer ist, bestätigte uns auch Simon Heine, er forscht an der Hochschule Reutlingen zu kultiviertem Fleisch. Teilweise würden solchen Produkten zudem pflanzliche Zellen beigemischt, die es schon in veganen Alternativprodukten im Handel gibt, erklärt er. Beide Fachleute erklären, dass die Forschung noch nicht so weit sei. Simon Heine sagt zu dem Fleisch im Video: „Fett, Muskel und Sehnen und Bindegewebe, man sieht ja sogar ein bisschen Knochen, also das sind einfach 10 bis 20 Jahre in die Zukunft für unser Forschungsfeld“.

Die Vermutung, dass das Steak im Video im 3D-Drucker entstanden sei, weist Marius Henkel ebenfalls zurück: „Wer einen 3D-Drucker zu Hause hat, der weiß, das dauert ziemlich lange, bis man da was druckt. Das funktioniert für Produkte in so großen Mengen [für den Handel, Anm. d. Redaktion] überhaupt nicht. Deswegen, diese Annahme [...] ist absoluter Quatsch“. So sieht das auch Simon Heine. Er sagte gegenüber dem Faktenforum, dass man Produkte aus dem 3D-Druck nicht im großen Stile herstellen könne, weil 3D-Druck dafür zu viel Zeit benötige.

Auf der Verpackung ist das Logo der Marke „Certified Angus Beef“ zu erkennen. Auf eine Anfrage des Faktenforum, wie das Fleisch hergestellt worden sei, antwortete das amerikanische Unternehmen nicht. Auf der Website und im Online-Shop des Unternehmens fanden wir keine Information darüber, dass es Fleisch aus dem Labor oder aus dem 3D-Drucker produziert.

Wieso fällt das Fleisch im Video aber so leicht auseinander? Das liegt wahrscheinlich daran, dass es maschinell zart gemacht wurde. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Weichklopfen mit dem Fleischklopfer, langes Kochen oder Abhängen, erklärt Marius Henkel. In der Lebensmittelindustrie sei das Durchstechen von Fleisch mit vielen Nadeln oder kleinen Messern eine gängige Methode, um die Fasern weicher zu machen, erklärt er. Die Maschinen werden „Steaker“ oder „Fleischmürber“ genannt und funktionierten wie ein Stempel mit vielen kleinen Nadeln, so Henkel. Er vermutet, dass so auch das Fleisch im Video bearbeitet worden sei.

Unter dem Video heißt es, dass „Laborfleisch“ krebserregend sei. Das suggeriert, das Fleisch aus konventioneller Tierhaltung sei gesund. Das hängt allerdings von der Menge und der Art Fleisch ab, die man zu sich nimmt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte rotes Fleisch im Jahr 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. Dazu zählen zum Beispiel das Fleisch von Rind und Schwein. Bei ihrer Einstufung berief sich die WHO auf die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), die 800 Studien auswertete. Verarbeitetes Fleisch, beispielsweise in Form von Würstchen oder geräuchertem Schinken, stufte die WHO als „krebserregend“ ein – dafür lägen ausreichende Belege durch epidemiologische Studien vor. Der Auswertung zufolge erhöht der Konsum von 50 Gramm verarbeitetem Fleisch pro Tag das Darmkrebsrisiko um 18 Prozent. Wer täglich 100 Gramm rotes Fleisch isst, soll ein um 17 Prozent erhöhtes Risiko haben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt daher, nicht mehr als 300 Gramm Wurst und rotes Fleisch pro Woche zu essen Je nach Methode kommen verschiedene Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen, fasst das Wissensportal Ernährungsradar, an dem unter anderem die Universität Bayreuth beteiligt ist, zusammen. Einig sind sich aber alle, dass zu viel verarbeitetes und rotes Fleisch das Risiko an Krebs zu erkranken erhöht.

Lassen sich diese Erkenntnisse auf künstlich erzeugtes Fleisch übertragen? Simon Heine erklärt, woher die Annahme kommen könnte: „Den Zellzyklus kann man so manipulieren, dass die Zelle immer weiter wächst und das macht halt auch eine Krebszelle“. Aber: „Die Zellen ähneln dann so ein bisschen Tumorzellen, weil sie sich auch unendlich vermehren können. Das ist die Gemeinsamkeit da dran, aber ansonsten hört es da dann auch auf“, ordnet Marius Henkel ein. Auch wenn das Krebsrisiko bei „Laborfleisch“ nicht höher ist als bei normalem Fleisch, sei es sinnvoll, neue Produkte, wie kultiviertes Fleisch, genauer zu beleuchten, findet Henkel. „Wir wissen von bestimmten Testprodukten, dass sie einen Einfluss auf das Mikrobiom haben. [...] Und wir wissen, wenn etwas einen Einfluss auf unser Mikrobiom hat, dann hat das Bedeutung für den ganzen Körper“. Deswegen gebe es langwierige Zulassungsprozesse, die solche Dinge bei neuen Produkten testen.

Diese Faktensammlung haben Mitglieder der Faktenforum-Community recherchiert. Redaktion: Bianca Poersch; Redigatur: Matthias Bau